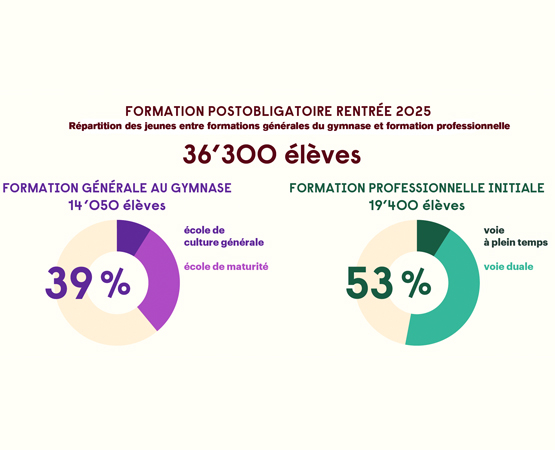

Tordre le cou aux idées reçues en s’appuyant sur les faits. Voilà peut-être le mantra de celui qui a repris les rênes de la DGEP en 2018. «Savez-vous qu’il y a 19’000 apprentis et 14’000 gymnasiens dans le Canton de Vaud?» Un simple constat, mais qui contredit une idée tenace selon laquelle la voie académique dominerait de manière écrasante le paysage éducatif vaudois. Malgré tout, Lionel Éperon doit le reconnaître, la proportion de jeunes se dirigeant vers la formation professionnelle à l’issue de l’école obligatoire s’effrite, année après année. Selon lui, le signal est clair : il faut rééquilibrer les voies de formation. Un chantier de longue haleine mené activement par le Département de l’enseignement et de la formation depuis une dizaine d’années, en étroite collaboration avec l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP), qui dépend de la DGEP.

Un «désamour» pour la formation professionnelle

«Nous assistons depuis trois décennies à un désamour persistant pour la formation professionnelle», résume frontalement Lionel Éperon. À la fin de l’école obligatoire, seuls 20% des élèves se dirigent directement vers une formation professionnelle initiale, tandis que 46% intègrent le gymnase (pour l’école de maturité ou celle de culture générale). Un autre chiffre frappant? Aux côtés de ces deux tiers d’élèves choisissant directement une orientation claire, près d’un quart de leurs camarades, soit 24%, entre dans des dispositifs de transition non certifiants (classes de raccordement, écoles de la transition, stages), retardant ainsi leur orientation définitive. «Ce qui interpelle, c’est la stabilité de cette répartition, malgré les nombreuses campagnes de valorisation de la formation duale que nous menons.» Heureusement, à plus long terme, le tableau se nuance : trois ans après la fin de la scolarité obligatoire, 55% des jeunes se retrouvent finalement en formation professionnelle. «Beaucoup se dirigent vers l’apprentissage après une année de transition ou un détour par le gymnase. »

Déficit d’image du CFC

Si, en Suisse, 60% des jeunes sortent de l’école obligatoire pour aller vers l’apprentissage, ils sont à peine 20% à Genève et dans le Canton de Vaud. Une singularité lémanique qui ne repose pas sur des données objectives, selon Lionel Éperon, mais sur des représentations sociales – sans doute amplifiées par la présence de hautes écoles très réputées sur le plan international comme l’EPFL, l’ECAL ou encore l’UNIL-CHUV. En effet, dans l’imaginaire collectif, aller au gymnase demeure la trajectoire valorisée. Le CFC (Certificat fédéral de capacité), perçu comme une voie moins noble, continue de souffrir d’un déficit d’image. «Pendant 30 ans, on a cultivé l’idée que l’ascenseur social passait uniquement par les parcours académiques, la voie royale. Dans les familles, parmi les enseignants, dans les établissements, cela reste profondément ancré.» Au-delà, Lionel Éperon pointe la nature du système scolaire actuel, avec ses filières VP (voie prégymnasiale) et VG (voie générale) dès la 9e HarmoS, qui tendent à institutionnaliser cette hiérarchisation et le besoin de repenser l’orientation au sortir de la 11e HarmoS.

Traiter le problème à la racine

Depuis plusieurs années, les autorités vaudoises ont engagé une série de mesures pour revaloriser l’apprentissage: introduction de l’Approche du monde professionnel (AMP) dès la 9e HarmoS, renforcement des heures d’orientation et des stages, mise sur pied de grands rendez-vous entre les jeunes et les milieux économiques, promotion des soft skills (capacités transversales), meilleure articulation entre secondaire I et secondaire II… Mais, si le discours a changé – porté par les institutions, les milieux économiques et même les médias –, le changement culturel tarde. «Il ne suffit pas, par exemple, de modifier ici ou là une grille horaire ou une ordonnance de formation. Il faut s’attaquer à la racine du problème: les représentations sociales sur la qualité réelle de l’apprentissage et de ses débouchés. L’AMP a permis de structurer les premiers jalons d’une orientation plus éclairée, plus précoce. Mais tant que la formation professionnelle sera perçue comme une solution de repli, les choix d’orientation des élèves et des parents resteront biaisés.» Son souhait? Que les 175 métiers enseignés dans le canton soient encore plus visibles. Et que l’écosystème vaudois, véritable hub de compétences et de savoir-faire parfois ignorés, soit mis en avant dès la 9e HarmoS. «Il ne faut plus attendre la 11e pour permettre aux jeunes de se questionner au sujet de leur avenir professionnel».

«Nous assistons depuis 30 ans à un désamour persistant pour la formation professionnelle. En Suisse, 60% des jeunes sortant de l’école obligatoire vont vers l’apprentissage, mais à peine 20% à Genève et dans le Canton de Vaud.» Lionel Éperon

Un enjeu de lisibilité des parcours

CFC, attestation de formation professionnelle (AFP), maturité professionnelle, hautes écoles spécialisées (HES), écoles supérieures (ES), brevets, maîtrises fédérales… Lionel Éperon égrène les nombreuses possibilités certifiantes qui existent aujourd’hui grâce aux passerelles proposées pendant ou après une formation professionnelle: «Il faut que chacun comprenne que cette dernière n’est pas une impasse, mais une porte ouverte.

À cet égard, la maturité professionnelle est la voie royale vers le tertiaire non universitaire. Pourtant, Vaud a été l’avant-dernier canton de Suisse à la proposer! C’est un vrai paradoxe.» Un paradoxe d’autant plus incompréhensible que les HES offrent des formations très prisées et fortement professionnalisantes, notamment dans les domaines de la santé, du social, des sciences appliquées ou de l’ingénierie, qui tous disposent d’un fort potentiel d’embauche.

Travailler sur l’image des branches et des métiers

En parallèle, le monde économique exprime un besoin urgent de personnel qualifié. Le secteur secondaire (industrie, construction) ne représente plus que 18% de l’emploi dans le canton, contre près de 30% il y a 30 ans. Pourtant, de nombreux métiers restent porteurs et bien rémunérés. Exemple cité: un maçon titulaire d’un CFC peut gagner 5000 francs par mois, contre 5500 francs pour un architecte SIA fraîchement diplômé. «Malgré tout, combien de jeunes se détournent de ces métiers dits pénibles, faute d’une information claire ou d’une valorisation adéquate?»

Qu’il s’agisse des domaines de la construction ou de la santé et du social, Lionel Éperon salue des branches qui ont su «se remettre en question afin de regagner en attractivité», notamment par le biais des organisations du monde du travail et des faîtières, qui gardent une responsabilité première pour définir l’attractivité des métiers et leur promotion. Mais tout cela n’est pas qu’une simple affaire de salaire, de vacances ou d’autres avantages. C’est aussi une question d’image, de projection, de valorisation des métiers manuels, techniques et scientifiques. «Nous avons besoin d’ingénieurs, de logisticiens, de techniciens! Les métiers dits «MINT» (ndlr: pour mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) doivent être mis en avant, auprès des jeunes en général, et des femmes en particulier. Il nous faut sortir du tout tertiaire, être capables d’appréhender le fait physique, technologique et chimique. Au moment de choisir une orientation, nos jeunes préfèrent encore les métiers du bien-être et du service, souvent perçus comme plus valorisants, alors même que certains sont très fragiles sur le plan de l’emploi.»

De l’utilité des soft skills

Une des pistes actuelles, explorée dans le canton, consiste à mieux identifier les compétences transversales des jeunes. Résilience, prise d’initiative, autonomie, créativité, sens du contact, etc. Ces soft skills peuvent orienter un élève vers une formation professionnelle, même si ses résultats scolaires sont moyens. «Il ne s’agit pas de dresser des profils psychotechniques, mais de reconnaître que la bonne orientation ne se résume pas aux notes scolaires.» Cela passe aussi par une orientation plus pragmatique. «Dire la vérité sur les débouchés, c’est essentiel. Il n’est pas inutile de rappeler qu’un jeune diplômé en psychologie peut passer de stage en stage pendant des années, faute d’emploi fixe.» Pour Lionel Éperon, l’OCOSP, et à travers lui sa nouvelle directrice Emmanuelle Rossier, sont sur la voie d’une évolution qui permettra de redonner toute son importance et ses lettres de noblesse à l’orientation: « Il nous faut transmettre aux jeunes une vision motivante et pragmatique du monde du travail».

Réformer l’ingénierie de l’orientation

Le système actuel oriente trop tôt, trop rigoureusement. «Tant qu’on ne repense pas l’articulation entre Secondaire I et Secondaire II, il sera difficile de faire évoluer les mentalités.» Le projet MAT-EO ambitionne justement de remodeler, à l’horizon 2038, cette articulation. Il prévoit notamment la possibilité d’accéder à l’école de maturité dès la fin de la 10e si les résultats de l’élève le permettent, de revoir les modalités d’entrée au gymnase et de renforcer la préparation universitaire. En effet, la législation fédérale prévoit que le gymnase s’effectue à l’avenir sur quatre ans au lieu de trois. «L’objectif est de fluidifier tous les parcours : vers les universités et les hautes écoles, mais aussi vers les formations professionnelles – et notamment la maturité professionnelle qui donne aussi accès aux hautes écoles, et qui sera davantage profilée et valorisée. Cela implique des décisions fortes et des choix structurants, ce que fait le Conseil d’Etat, avec une vision très ambitieuse pour le système scolaire.»

Le tournant à ne pas manquer

Si le canton peut se targuer d’avoir mis fin à l’érosion de l’apprentissage en termes de contrats signés, il demeure réaliste, comme le résume Lionel Éperon: «En dépit des efforts déployés, et du fait de la croissance démographique, les pourcentages ne bougent pas vraiment: on stagne à quelque 6200-6300 contrats d’apprentissage signés par année». Oui, la formation professionnelle initiale est une formation sérieuse et de qualité, avec des exigences élevées; oui, sa nature duale, entre pratique et théorie, en fait une formation très demandée sur le marché du travail; et oui, grâce aux passerelles vers les brevets et diplômes fédéraux ou les HES, les jeunes peuvent devenir de véritables experts dans leur domaine. «Aujourd’hui, plus personne ne conteste la valeur de la formation professionnelle. Mais il nous faudra poursuivre nos efforts sur la durée pour parvenir à infléchir les tendances fortes des dernières décennies.»